El Festival de San Sebastián respalda al otro cine español

El Festival de San Sebastián, que inaugura su 63ª edición esta semana, sirve de escaparate al cine de vanguardia, que se va desplazando de los márgenes al centro

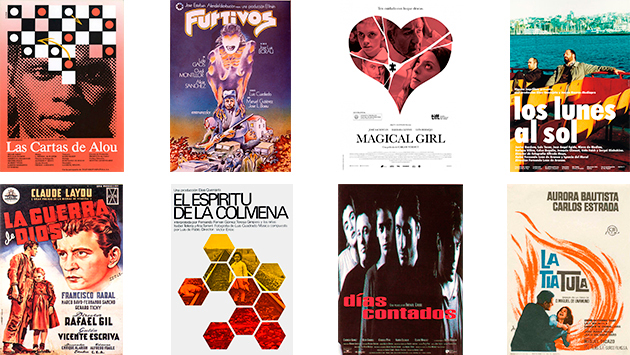

Puede que haya que interpretar el doblete de Magical Girl en la pasada edición del Festival de San Sebastián —Concha de Oro a Mejor Película y Concha de Plata al Mejor Director, Carlos Vermut— como el punto álgido, aunque no la culminación, del férreo compromiso que el certamen donostiarra ha adquirido con el cine español más revulsivo. Se trata de ese laboratorio de imágenes que opera generalmente en los márgenes o en los alrededores de la industria oficial y que se debe a la exploración del cine como manifestación creativa (de sus formas y sus relatos) antes que como entretenimiento para el gran público. Es una cuestión de nociones sobre lo que significa el cine para una sociedad y una cultura y también, como mostraba Jonás Trueba en Los ilusos (2013), sobre lo que supuestamente debería ser (o representar) una película.

Su inserción en el tejido social es aún epidérmico —¿lo será siempre?—, pero su peso creativo en el cine español es a estas alturas crucial, determinante para muchas cosas. Los números hablan y pueden ser elocuentes, siempre y cuando no caigamos en la trampa de equiparar montantes de espectadores con calidad cinematográfica. Las más de las veces, no tienen nada que ver. Sabemos que la oferta y la demanda en el cine opera de variadas, complejas y sorprendentes formas, y no hay que explicar que el elemento clave, ese que trae tantos quebraderos de cabeza a productores y directores independientes, sigue siendo la distribución —amén de la sintonía de la obra con el público—, aunque algunos aseguren que con el tiempo desaparecerá, o al menos adoptará una forma completamente distinta. (Lo mismo se viene diciendo desde hace décadas del periodismo impreso.)

A pesar de los unánimes parabienes de la crítica y los sanedrines de festivales (el presidente del jurado que glorificó la película de Vermut era Fernando Bovaira, productor de Alejandro Amenábar), lo cierto es que el llamamiento al espectador medio para invertir su dinero en Magical Girl, esto es, en un cine del que no sabe realmente qué esperar —a pesar de José Sacristán, a pesar de Bárbara Lennie, a pesar del apoyo mediático y a pesar sobre todo de Zinemaldia y sus galardones— no surtió efecto. No al menos en el mismo tipo de espectador que prefirió acudir una, dos y hasta tres veces a reírse con Dani Rovira, Karra Elejalde, Clara Lago y Carmen Machi en Ocho apellidos vascos, estrenada el mismo año.

Ventana al “otro cine”

Una comparación obscena: mientras la comedia regional producida por Mediaset, con toda su artillería publicitaria (siete canales de televisión propios), convocó a casi nueve millones y medio de espectadores a las salas (55 millones de euros de recaudación), el efecto llamada de Magical Girl alcanzó a 53.942 individuos en toda España dispuestos a pagar para verla, según datos oficiales del Ministerio de Cultura. La obscenidad comparativa deja de ser tan elocuente y humillante cuando reparamos en que la película de Vermut se estrenó con 35 copias y la de Emilio Martínez Lázaro, distribuida por Universal Pictures, se lanzó con 320, que fueron aumentado al calor del recibimiento. No nos extrañemos ahora, ni lo achaquemos solo al legendario gusto cinéfilo francés —también tienen su ración periódica de comedia masiva: de Intocable (2011) a Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? (2014)—, si los espectadores franceses de Magical Girl han superado ya a los españoles en apenas unos días. El país que alumbró a los Lumière y a Brigitte Bardot estrenó la película con 100 copias, el triple que en su país de origen.

Magical girl, de Carlos Vermut, se estrenó en Francia con 100 copias, el triple que en España

No es solo cuestión de visibilidad, evidentemente, pero algo común en casi todas estas películas heterodoxas es que su reconocimiento internacional es inversamente proporcional a su acogida nacional. Pongamos también el caso de otra Concha de Oro, la concedida a Los pasos dobles (2011) de Isaki Lacuesta, uno de los nombres más emblemáticos de ese “otro cine español” con el que las publicaciones especializadas han convenido en bautizarlo, por mucho que la alteridad en tiempos políticamente correctos no sea lo más aconsejable. La cinta de Lacuesta, que rodó en Mali para poner en escena un fascinante cruce de géneros, híbrido entre documental y ficción, alrededor de leyendas africanas y del arte de Miquel Barceló, tampoco salió bien parado en salas comerciales: 6.693 espectadores (ICAA, Ministerio de Cultura). Y su largometraje anterior, Los condenados (2009), galardonado por la crítica internacional (premio FIPRESCI) en Donosti, corrió suerte similar: 6.376 espectadores en salas. Aquel mismo año, cuando el jurado de Zinemaldia lo presidió el cineasta Laurent Cantet —ganador de la Palma de Oro de Cannes con La clase (2008)—, Javier Rebollo recibió la Concha de Plata al Mejor Director por La mujer sin piano, otra propuesta adorada por críticos y festivales pero a la que el público, a pesar de Carmen Machi, dio la espalda: menos de 10.000 espectadores.

Todo ese “impulso colectivo”, como convino acertadamente en llamarlo el crítico Carlos Losilla (Caimán. Cuadernos de Cine, Septiembre, 2013), ha venido gestándose durante los 15 años del siglo XXI, digamos, en el subsuelo del cine español, pero siempre con la creciente alianza del Festival de San Sebastián, que decidió escuchar a los cineastas y proyectar sus obras porque creyó (sigue creyendo) en ellos y en sus películas. José Luis Rebordinos, director del festival en las últimas cuatro ediciones, lo tiene claro. Sirva como muestra la 63ª edición del certamen que se celebra estos días. En su sección a concurso por la anhelada Concha de Oro, la presencia española es más alta que nunca: siete largometrajes de producción nacional, cuatro de ellos dirigidos por autores españoles —Agustí Villaronga (El Rey de la Habana), Cesc Gay (Truman), Marc Recha (Un dia perfet per volar) y Asier Altuna (Amama)— y los otros tres por directores extranjeros —el uruguayo Fedrico Veiroj (El apóstata), el argentino Pablo Agüero (Eva no duerme) y la francesa Lucile Hadzihalilovic (Evolution)—, que conforman un variado crisol de intenciones, formas y géneros.El madrileño Rebollo y el gironés Lacuesta, nacidos en los años 70, bien pueden formar parte de ese núcleo de voces, heterodoxas y libres, alrededor de las que se ha formado un poblado círculo de cineastas que cruzan hoy las puertas que ellos abrieron, junto a directores como Agustí Villaronga (El mar, 2000), José Luis Guerín (En construcción, 2001) o Mercedes Álvarez (El cielo gira, 2004). La modernidad de su cine —deudor de ese “cine moderno” que en España nunca se artículó debidamente ni generó grandes influencias, excepto las de Carlos Saura— no atiende a los presupuestos creativos y logísticos del “cine de industria”, quimérico en todo caso, pues en 2008 el ICAA, ramo ministerial del cine, impuso unas nuevas reglas de ayudas que penalizaban las propuestas más vanguardistas en favor de las más comerciales. La reacción del “otro cine español” no se hizo esperar y, aglutinados en la plataforma Cineastas contra la Orden, reivindicaron un nuevo tipo de cine, porque los modos de hacerlo, las formas de verlo y las ambiciones estéticas bajo el paradigma digital han transformado unas cuantas cosas. No hay un único cine posible.

El “impulso colectivo” se ha gestado en el subsuelo del cine español con el respaldo del festival

“Lo primero que hicimos al llegar a la dirección del festival —recuerda Rebordinos, quien tomó el relevo de Mikel Olaciregui— fue hablar con los productores que hacen nuestro cine. Les preguntamos qué esperaban del festival, qué querían de él. Y les transmitimos nuestra opinión de que un festival como el de San Sebastián, de su tamaño y su importancia, solo tenía sentido si servía a los intereses del cine español.” Los detractores y aguafiestas podrán acusar a la cita cinéfila de practicar un patrioterismo excesivo, si bien tanto Berlín como Cannes y Venecia —los otros festivales de clase A— también se vuelcan con su cine nacional sin ningún tipo de complejo. Sin ir más lejos, en la pasada edición de Cannes hubo cinco películas francesas a concurso y solo lo merecieron dos: las de Jacques Audiard y Stephane Brizé, y la primera se llevó la Palma.

En todo caso, no es la cultura del oropel y del prestigio lo que persigue el “otro cine español”. Quizá únicamente la posibilidad de hacer cine tal y como lo conciben, si bien las películas de Albert Serra (Honor de cavalleria, 2006), Jaime Rosales (que concursó en Donosti con la radicalidad experimental de Tiro en la cabeza, 2008), Isaki Lacuesta, Mar Coll (Tres días con la familia, 2009), Nacho Vigalondo (Extraterrestre, 2011), Pedro Aguilera (La influencia, 2007), Jonás Trueba (Los exiliados románticos, 2015, con la que está explorando nuevas formas de distribución), León Siminiani (Mapa, 2012), Roser Aguilar (Lo mejor de mí, 2007), Fernando Franco (también premiado en San Sebastián por La herida, 2013), Manuel Martín Cuenca (Caníbal, 2013), Javier Rebollo, Daniel V. Villamediana (La vida sublime, 2010) o Luis López Carrasco (El futuro, 2013), entre otros, las exhiben con orgullo (y admiración) en centros tan prestigiosos como el MOMA de Nueva York, la Cinémathèque de París o la Documenta de Kassel.El cine español de este año en Zinemaldia hablará tanto en castellano como en euskera y en catalán. Y también en inglés y francés. En la cosecha de esta temporada ha quedado de momento fuera de la ecuación uno de lo núcleos con mayor vigor de estos nuevos brotes en el cine español de las periferias: la producción gallega. Autores como Oliver Laxe (Todos vós sodes capitáns, 2010), Xurxo Chirro (Vikingland, 2011), Eloy Enciso (Arraianos, 2012), Albert Gracia (O quinto evanxeo de Gaspar Hauser, 2013), Lois Patiño (Costa da Morte, 2013) o Ángel Santos (Las altas presiones, 2014) han logrado hacer converger sus talentos y activismo cinéfilo con la activa política cultural gallega y conquistar a programadores y jurados de festivales de todo el planeta: Locarno, Viena, Rotterdam, Toronto, Buenos Aires, Pekín, Marsella…

Sería inútil trazar aquí un inventario de voces de ese “otro cine español”, pues se expande y multiplica por días (es más abundante y plural que nunca), si bien la sintonía de sus creaciones, queda claro, no será ni con los conductos oficiales ni con el gran público, pero desde luego lo es con el aire de los tiempos. La mayoría de sus artífices son autores inquietos, jóvenes, formados audiovisualmente en la transición de la cultura analógica a la digital, de gustos eclécticos sin fronteras entre la “alta cultura” y la popular, y aunque todos huyen del sambenito grupal y generacional, forman una comunidad de individuos que se conocen entre sí y comparten experiencias y proyectos. Comparten, sin duda, una misma realidad abocada a la supervivencia de la creatividad sin concesiones y al mal llamado cine low cost, etiqueta convertida ya en un estigma que tratan de espantar a manotazos. Ellos también reclaman su derecho a ejercer su oficio en condiciones dignas.

La vanguardia en el centro

Aunque solo sea por la inercia de unos tiempos en los que la subversión y los impulsos colectivos despiertan la atención ciudadana, la vanguardia del cine amenaza con desplazarse de los márgenes al centro. Su intención es esa: salir del sectarismo y el alejamiento que históricamente han caracterizado a las creaciones más audaces y radicales. El Festival Punto de Vista de Pamplona, especializado en documentales y cine experimental, ha ejercido en los últimos años como maestro de ceremonias y vaso comunicante de autores como Andrés Duque (Color perro que huye, 2011), María Cañas (Sé villana, 2013), Lluís Escartín (Terra Incognita, 2005), Víctor Iriarte (Invisible, 2012), Óscar Pérez (El sastre, 2007), el colectivo Los Hijos (Los materiales, 2009), Óskar Alegría (hoy director del certamen navarro, autor de la fascinante La casa Emak Bakia, 2012), Ion de Sosa (True Love, 2011), Velasco Broca (Avant pétalos grillados, 2006), Virginia García del Pino (El jurado, 2012), Carlo Padial (Mi loco Erasmus, 2012) y otros tantos que proponen lecturas alternativas a la historia del cine español, conectando sus discursos directamente con la tradición iconoclasta, aquella que va de Val del Omar a Iván Zulueta.

En la sección a concurso de esta edición participan siete largometrajes de producción nacional

Tan importante ha sido el espaldarazo de Zinemaldia para dar carta de naturaleza y un significado real a este cine que es nuevo y es distinto —aunque de momento no se traduzca en eclosiones de público— como el del entorno crítico y académico, en centros como Pompeu Fabra, la ESCAC o la Universitat Autonoma de Barcelona. Importante, al menos, para establecer un discurso común y rescatarlo del ostracismo o la falsa cualidad elitista con que los cronistas más despistados han etiquetado sus “extrañas” propuestas. Por supuesto, ha sido muy determinante la eclosión del digital (en las plataformas online PLAT y Márgenes) y la ventana YouTube, que tantos horizontes ha ampliado, así como el surgimeinto de publicaciones especializadas (Caimán. Cuadernos de cine, Blogs & Docs, Miradas de cine, Numerocero, Transit, Lumière, Contrapicado, Otros Cines, etc.) que informan y reflexionan sobre este nuevo cine; o las programaciones cada vez más porosas a él, especialmente en salas alternativas como la Cineteca de Matadero de Madrid, el CCCB de Barcelona o el Centro Niemeyer de Avilés.

El trabajo de Carlos Vermut ejemplifica mejor que ningún otro de lo que es capaz este movimiento sísmico en las capas más profundas del cine patrio. Su primer largometraje, Diamond Flash (2011)

—que autoprodujo con 50.000 euros y distribuyó online, apenas recibió atención a pesar de sus innegables conquistas— era un artefacto irónico y transgresor en torno a la cultura popular de superhéroes. Con su segundo largometraje se consagró en Zinemaldia. La tercera fase (¿su tercera película?), esperemos, será el encuentro real con el público. También Juan Cavestany decidió explorar la distribución online con una trilogía de películas —Dispongo de barcos (2010), El señor (2012) y Gente en sitios (2013)— que abanderaba la idea de un cine determinado a no pactar con la industria, realizado en soledad y con ayudas voluntariosas. Eso no impidió que lo mejor de la interpretación española, en un reparto espectacular y sin precedentes, se diera cita en la tercera entrega, una extraordinaria película coral. Por ella transitaba un personaje que, como un recién nacido, debía aprender de nuevo a dormir, a comer, a andar… Hermosa y precisa metáfora de un cine que se ha reformulado y aún tiene toda la vida por delante.