Incendios. Lo que perdemos en el fuego

El calentamiento global agrava la dinámica y la frecuencia de los incendios y merma la capacidad de recuperación de los ecosistemas forestales

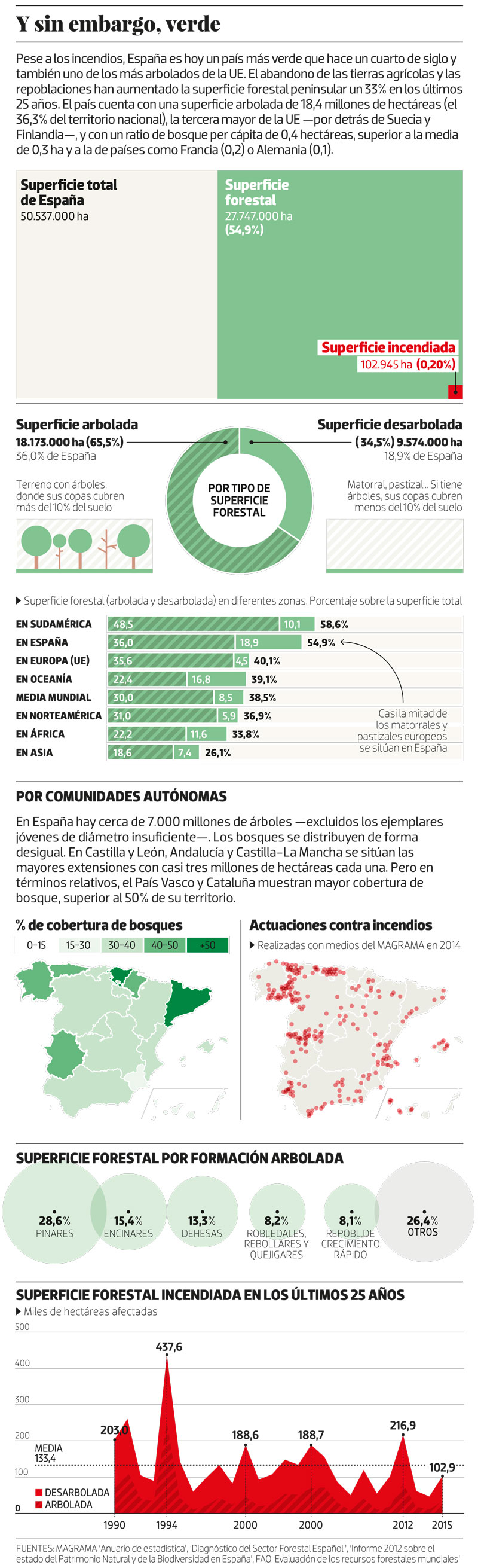

España despidió el 2015 con incendios forestales en la cornisa cantábrica. Aunque se extinguieron pronto, las quemas descontroladas del bosque no cogen a nadie por sorpresa, forman parte del paisaje y de la identidad forestal de un país que arde mayoritariamente en periodo estival, pero también en primavera e invierno si confluyen, como fue el caso, viento fuerte del sur, temperaturas impropias y falta de lluvias.

“Los incendios de este invierno son relativamente comunes. A diferencia de otros incendios, estos no suelen ser tan intensos y los impactos que causan en los bancos de semillas que no hayan germinado o en las plantas capaces de rebrotar no suelen ser tan importantes como otros”, explica José Manuel Moreno Rodríguez, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha. “Eso no quiere decir —añade— que el sistema se vaya a restaurar rápido, porque dependiendo de lo que se haya quemado la sensibilidad del sistema será mayor o menor.”

Las 3.300 hectáreas de monte que ardieron de Galicia a Navarra se cobraron una vida humana —un piloto participante en las labores de extinción— y elevaron el balance total de 2015 a 78.000 hectáreas, según el recuento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Las causas, a falta de lo que dictamine la Fiscalía, apuntan a las quemas deliberadas con el objetivo de generar nueva superficie de pastos que, junto con el número de reses, cuenta como criterio para recibir subvenciones en el marco de la Política Agraria Común (PAC) de la UE. También subyace detrás de este tipo de incendios de origen agrícola un desprecio secular por el matorral, mal considerado por los agricultores y ganaderos más costumbristas como superficie sin valor productivo.

Cada incendio es diferente y requiere análisis específicos. “La severidad de los daños está desde luego influida por la vegetación, por las condiciones climatológicas, por la topografía y por cómo haya sido el propio transcurrir del fuego”, recalca Serafín González Prieto, del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG). Las consecuencias varían pero tanto si es de matorral, monte bajo o arbolado su impacto ecológico desborda siempre lo que se aprecia a simple vista y se extiende mucho más allá de las áreas afectadas. La biodiversidad de los espacios quemados cambia. Entre la fauna, las especies de menor movilidad mueren. Las que sobreviven y regresan se encuentran un ecosistema alterado y a menudo colonizado por otras que las desplazan. La cadena trófica se altera y se pierde la conectividad de espacios. La supervivencia de muchos habitantes del bosque o del monte bajo queda comprometida.

El suelo es la clave

“La gente pregunta cuánto tarda en salir la vegetación, y depende de muchos factores”, subraya González Prieto. “Si el fuego fue ligero y poco después llueve algo o quedó suficiente humedad en el suelo, puede rebrotar vegetación de herbáceas y matorral en cosa de un mes, tres meses. Si fue intenso y calcinó las plantas, el retraso en tener una cobertura buena puede estar fácilmente entre 1 y 3 años. Que el fuego es muy severo, daña mucho la vegetación y el suelo, pues entre 5 y 10 años para que el suelo empiece a estar un poco recuperado. Pero —precisa— si teníamos unos robles de 100 años tardaremos 100 años en tener unos robles iguales. Si el fuego mata un bosque de castaños de 500 años, pues tardaremos 500 años en tener unos árboles como esos.”

Sin embargo, lo que más temen los gestores de un área forestal son los fuegos lentos que se ceban con el suelo. La base de todos los ecosistemas terrestres, el suelo, no debe quemarse nunca, dicen los expertos. Cuando sucede se desencadenan procesos de erosión, de pérdida de nutrientes, de microorganismos y semillas capaces de regenerar posteriormente el ecosistema. Si desaparece la capa que soporta la vida, los perjuicios pueden llegar a ser irreversibles y la desertificación está servida. “Es el daño ecológico más grave ocasionado por los incendios”, ratifica Greenpeace.

El fuego es un regenerador natural de la vegetación e imprescindible en ciertos ecosistemas

Después de un incendio, la cobertura normal del suelo “queda drásticamente reducida”, señala la organización ecologista. La erosión aparece fundamentalmente con el viento y, sobre todo, la lluvia en los dos primeros meses después del fuego, o incluso antes. Es lo que sucedió en Galicia y en otras de las áreas del Cantábrico quemadas en diciembre, con la aparición pocos días después de varias borrascas atlánticas. “Esas lluvias intensas han cogido los suelos completamente desprotegidos, sin esa cobertura vegetal, y entonces el riesgo de erosión aumenta y la velocidad de recuperación del ecosistema se reduce”, detalla el investigador del IIAG.

Además de la erosión física, aparece erosión química por pérdida de nutrientes y la consiguiente merma de la fertilidad. “Como mínimo se pierden cenizas, que tienen nutrientes. Y si la erosión es más fuerte, también los centímetros más superficiales del suelo, que son los más fértiles. Desaparece lo mejor del suelo —agrega—, y si desaparece un centímetro de suelo, en nuestras condiciones climáticas para que se vuelva a formar hará falta aproximadamente un siglo.” Por ese motivo, cuando el incendio es severo y cuando por las condiciones de orografía del terreno y climatología los riesgos de erosión son más altos, allí donde es factible se aplican tratamientos de protección del suelo como el mulching, una cobertura de virutas de paja, a razón de unos 200 gramos por metro cuadrado, que ayuda a fijar la capa dañada.

Secuelas invisibles

Las imágenes de un monte quemado tampoco muestran otras secuelas igualmente graves del fuego. Si el suelo se ha visto afectado, pierde buena parte de su capacidad de retener agua, con un doble efecto negativo. “El suelo ya no es como una esponja que cuando llueve se carga de agua y luego la libera lentamente a través de los manantiales.” Por tanto, facilita las inundaciones posteriores en época de lluvias y agrava las sequías cuando no hay precipitaciones.

Más impactos: los incendios forestales contaminan las aguas y el aire. La ceniza puede contener metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, y entre ellos algunos compuestos tóxicos y bioacumulables que la lluvia depositará en ríos, rías, marismas, acuíferos y embalses, también en los de abastecimiento para consumo humano. Y como efecto derivado de la combustión de la biomasa forestal, esta pierde su condición de sumidero de CO2 y se libera a la atmósfera el dióxido de carbono que se había almacenado previamente, contribuyendo al efecto invernadero. Cuando esa combustión es incompleta —un frente de fuego muy rápido o los rescoldos humeantes una vez mitigadas las llamas— se vierten a la atmósfera, además, cantidades variables de monóxido de carbono —muy tóxico—, metano, óxido de nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles. Los incendios, por último, degradan el paisaje y todos los valores culturales, estéticos y afectivos que la sociedad deposita en él.

El problema en España no es tanto el fuego en sí, un elemento natural regenerador de la vegetación e imprescindible en ciertos ecosistemas, como la recurrencia de incendios “humanos”, intencionados o causados por negligencias y accidentes —el 95% del total—, y las consecuencias del cambio climático. Entre 2003 y 2013 hubo un promedio de 5.534 incendios forestales al año que afectaron a una superficie media anual de 120.453 hectáreas, aunque en los ejercicios 2014 y 2015 las cifras han sido inferiores. Y con unas condiciones meteorológicas extremas, periodos de sequía más largos y escasez de precipitaciones, nuestros bosques pierden capacidad para reactivarse tras un incendio, lo que se conoce como resiliencia.

Gestionar el fuego

“En las zonas mediterráneas y en la mayor parte de España en general la vegetación es bastante resiliente, pero hasta un límite. El problema —argumenta José Manuel Moreno— viene cuando el intervalo entre quema y quema es más corto que la capacidad del ecosistema para regenerarse, porque entonces sí que entramos en una espiral de degradación. No es lo mismo que una zona arda cada 100 años que cada 5 o 10, porque entonces hay una pérdida constante de fertilidad y el suelo cada vez será más pobre.”

El problema en España es la recurrencia de incendios “humanos”, intencionados o accidentales

El catedrático de Ecología reclama un consenso sobre la gestión de las áreas forestales. Las políticas de “cero incendios” requieren “una inversión ingente” en prevención y extinción, y son —dice— poco realistas. “Al final la pregunta que hay que hacerse es cuánto es lo que me puedo permitir que se me queme. Y eso significa tener en cuenta la ecología del terreno, por un lado, y la economía, las necesidades y los servicios que queremos pedirle al monte, por otro. Una política de ‘cero incendios’ no puede tener éxito porque es imposible”, afirma. Pone como ejemplo la experiencia del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. “Allí, si ocurre un incendio y no sobrepasa determinados límites, se deja que arda sin intervenir como parte de la gestión, como se hace en los países más avanzados.” Ahí es donde entran en juego la ecología y la pedagogía social. “Hay que funcionar con gestión de riesgos. Si hay vidas humanas en juego, o zonas de alto valor ecológico e incluso económico, ahí no puede correrse ni el más mínimo riesgo, y hay que poner todos los medios para evitar incendios o atajarlos de inmediato, cueste lo que cueste. Habrá zonas donde el valor ecológico no sea elevado, o incluso que el fuego les venga bien para regenerarse. Hacerlo llevaría a un proceso de valoración, de zonificación, a una planificación y a un entendimiento por parte del público en general. Es complicado, pero es la manera correcta de hacerlo”, apostilla. Es la ciencia del fuego.

La hoguera global

Como en todo, en el fuego también hay escalas. Y las de los incendios que el pasado año arrasaron millones de hectáreas en Estados Unidos (4,1 millones, récord desde que existen registros) o en Indonesia, sin restar un ápice de gravedad a las olas que periódicamente calcinan bosques y monte bajo en la península ibérica, alcanzan magnitudes y repercusiones de alcance planetario. En el caso de Indonesia, con el agravante de que sus fuegos afectan a grandes extensiones de turberas, son muy difíciles de extinguir, además de capaces de lanzar gases y compuestos volátiles a la atmósfera durante semanas o meses, hasta que llega la estación lluviosa. Investigadores holandeses y estadounidenses del proyecto Global Fire Emissions Database (GFED) —que mide por satélite las emisiones de CO2 resultantes de grandes fuegos—, han determinado que en los nueve primeros meses de 2015 los incendios de Indonesia lanzaron a la atmósfera en torno a 600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, aproximadamente el CO2 que emite en todo un año Alemania, además de las grandes cantidades de monóxido de carbono que libera la combustión de la turba.

Las emisiones liberadas por las quemas de turbera con fines agrícolas en Indonesia —agravada en presencia de un fenómeno intenso de El Niño— no son extrapolables a otro tipo de incendios forestales. En cuanto a vertidos atmosféricos, los fuegos de turba se comportan de forma similar a algunas actividades industriales porque —explica José Manuel Moreno, uno de los tres integrantes españoles del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC)— “se queman materiales cuya descomposición es a muy largo plazo, su periodo de retorno no está dentro de los ciclos habituales y pones en la atmósfera un CO2 que en principio no tenía que haber estado ahí. Es lo que pasa en Indonesia, esas zonas de turba no se queman, las quema el hombre, entonces ahí sí suma”.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) afirma que los bosques del planeta almacenan en torno a un billón de toneladas de carbono. Aunque varía por zonas, el cambio en el patrón de precipitaciones y episodios recurrentes de sequía, manifestaciones del calentamiento global, alteran la capacidad de los bosques para fijar el carbono y retirar CO2 de la atmósfera. Además, las temporadas “propicias” para la propagación del fuego se alargan en buena parte del planeta: un 18,7% entre 1979 y 2013, según una investigación publicada meses atrás en Nature.

Los incendios, talas, degradación, plagas, etc. acaban con unos 15.000 millones de árboles al año. Otro informe, divulgado en septiembre en la misma publicación y basado en observaciones de satélite, inventarios nacionales y otros sistemas de cálculo, cifra en unos 3,04 billones de árboles la masa forestal en el planeta, repartidos a lo largo de 4.000 millones de hectáreas de bosque que cubren el 31% de las tierras emergidas (FAO, 2010). Rusia, China, Estados Unidos, Canadá y Brasil albergan más del 60% de los bosques del planeta.

Casi la mitad de ese arbolado (1,30 billones) correspondería a la franja tropical y subtropical, 0,74 billlones a latitudes boreales, y los 0,66 restantes a las regiones templadas en las que se encuentra la península ibérica.