El virus del rock & roll

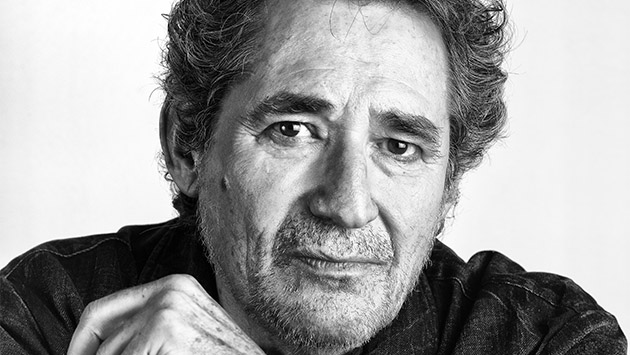

Este viernes la Universidad de Granada inviste a Miguel Ríos doctor honoris causa. Ofrecemos un adelanto de la intervención del cantante

Un inesperado golpe de fortuna sacudió mi vida. En 1960 me nombraron aprendiz en la nueva sección de discos que se instaló en el anexo de Olmedo, y la suerte se puso de mi parte al ponerme en bandeja de vinilo una profesión para la que, sin saber por qué, descubrí que había nacido. Allí, con una década de retraso, empecé a recibir la nueva doctrina del rock and roll, en la que me matricularía siguiendo los inciertos pasos de los adelantados de la modernidad, en esta tierra de inviolables tradiciones. Abría las cajas de los discos que encerraban las joyas que me marcarían el camino, y el perfume tóxico del plástico fino me insufló el valor que no tenía para emular las vidas de los tipos que aparecían en las portadas.

Había que buscarse la vida lejos de casa, algo doloroso pero inevitable. Volar exige abandonar el nido

El rock and roll nació muy lejos de aquí. Apuntan los historiadores del género a los tugurios del río Mississippi, donde se divertían los chicos malos afroamericanos. Desde allí, revolucionó el paraíso de la abundancia en que se había convertido Estados Unidos después de ganar la Segunda Guerra Mundial. Su frescura iconoclasta sirvió de banda sonora a la emancipación de la juventud del incontestable poder del padre. Por vez primera en la historia reciente de la humanidad, la visualización de lo joven como poder generacional tuvo su eclosión planetaria impulsada, entre otras manifestaciones contraculturales, por la música del rey del rock, un tipo llamado Elvis Presley, cuyos golpes de pelvis escandalizaron a una sociedad instalada en la guerra fría, en el poder hegemónico de la mayoría blanca conservadora y en la despreciable segregación racial.

Aquel maremoto cultural inundó las costas del llamado mundo occidental y me arrastró fuera de Granada con todas las papeletas para naufragar. Solo me sostuvieron en la aventura la irracional alegría que siempre me ha producido cantar, la falta de brillo del futuro en la patria chica y la necesidad de inocular, e inocularme, el virus del rock a cuanta más gente mejor. En los años 60 Granada y rock and roll era un oxímoron. No como en estas últimas décadas, en las que las bandas locales de música pop, con las que me gustaría compartir este reconocimiento, se han convertido en un referente nacional y en una de las atracciones de la oferta cultural de la ciudad. Así que hice el camino opuesto al de Boabdil el chico, y me fui al norte. Había que buscarse la vida lejos de casa, algo doloroso pero inevitable. En todas las biografías el azar juega un papel decisivo cuando lo analizas desde la perspectiva que da el tiempo. Pero para no desmentir al biólogo, fue la necesidad la que me empujó a vencer mi cortedad intelectual, mi cateta candidez, la fragilidad emocional que me provoca la caída de la tarde en una ciudad ajena. Fue la necesidad la que me ayudó a vencer el miedo al ridículo y al rechazo. De ella aprendí a dominar el sonido que hace el aire al pasar por las cuerdas vocales. A buscar el color de voz que me identificara entre mis compañeros. A sentir el placer que producía mi incipiente canto en mis semejantes. Fue ese placer el que me hizo sacrificarme, estudiar, pasarlas canutas y volar, y caer y volver a volar. Todo el mundo sabe que para volar es imprescindible abandonar el nido.

Se necesitaba abrazar una fe en tres acordes que producían una descarga emocional transformadora

Años más tarde, y ya con un relativo éxito a nivel nacional, un antiguo amigo, poseedor de ese famoso y característico rasgo local consistente en rebajar la ilusión ajena, al que el profesor Francisco Murillo Ferrol llamó “la destrucción del mito subjetivo”, o sea, lo que hoy en román paladino llamamos malafollá, se refería a mí como “granadino de puente aéreo”. Se ufanaba de su fidelidad al terruño. Creía que bajo el influjo narcótico de la belleza del monumento nazarí se hacía más patria chica que largándose en busca de aventuras y desasosiegos. Pero para ingresar en la universidad de la música urbana había que abrazar la vida sin red, lejos del letargo de la ciudad encantada. Quemar las naves, cambiar de nombre. Estar dispuesto a vender el alma por un acorde de séptima mayor. Aprender a comprimir una lengua antigua y hermosa en un corsé de ritmos sincopados, plagados de monosílabos percutientes. Se necesitaba abrazar una fe sostenida en tres acordes que producían una descarga emocional desconocida y transformadora. El valor para adentrarse en el laberinto de la Torre de Babel, para aferrarse a la traducción del mensaje de una nueva cultura, oscura, ajena, extraña, pero también nuestra.

“Todo se lo debo al rock and roll.” Así titulé una canción de corte autobiográfico que escribí en 1986, que bien podría servirme de epitafio, o como título de estas palabras de agradecimiento. Desde la irreverencia provocativa de los Doors a la autenticidad racial de BB King; desde la poesía urbana de Bob Dylan a la sin par creatividad de los Beatles; desde el desgarro de Ray Charles al susurro envolvente de Leonard Cohen; del colocón psicodélico de Hendrix al compromiso creativo de Peter Gabriel; de la inagotable energía de Bruce Springsteen a la sensibilidad cristalina de Don McLean; de la espiritualidad de Cat Stevens a la longevidad de sus satánicas majestades los Rolling Stones; desde el fascinante travestismo de David Bowie a la seriedad vertical de Johnny Cash. Desde todos esos espejos hasta la inspiración pionera de Los Estudiantes o la rivalidad primaria de Micky y los Tonys en las matinales del Circo Price; la indiscutible maestría de Enrique Guzmán o la beatelmaníaca elegancia de Los Brincos; la magia etérea de Triana o la huella estoniana de Burning; la honrada autenticidad de Rosendo o la rima acertada de Sabina; la búsqueda implacable de Auserón o el talento austero de Lapido; la fragilidad esotérica de Antonio Vega o la curva fatídica de Los Ángeles; la pisada americana de Quique González o el talentoso mestizaje de Kiko Veneno; el imbatible poderío de Carlos Tarque o la frescura vocal de Amaral. Todos estos y muchos más que no nombro por falta de espacio, que no por escasez de adjetivos que canten su gloria y mi devoción, forman parte de mi canción y de la evolución sostenida de una música que, en su forma embrionaria, colocó a mi generación en el camino de la libertad y la independencia.