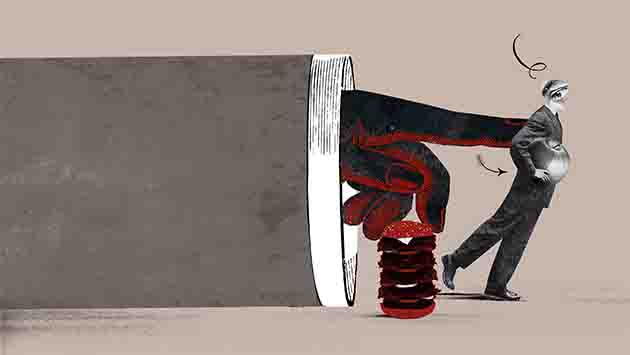

Un empujón para ser más racional

Ayudar a los ciudadanos a ser más inteligentes desde el Estado plantea un conflicto entre la libertad individual y el bienestar

Tal es la premisa de la que arranca la filosofía que, en los últimos años, ha propugnado con éxito el estudio y empleo de los nudges como instrumentos de política pública: el autodenominado paternalismo libertario, que aquí deberíamos traducir más bien como paternalismo liberal. No solo porque apenas hay libertarios en Europa, sino porque el adjetivo persigue ante todo disipar el miedo a que el uso estatal de estos impulsos pueda violar la autonomía individual y convertirnos en autómatas dirigidos por una tecnocracia dirigista. Es llamativo, a este respecto, lo distintas que son las ansiedades civiles en Estados Unidos y Europa: mientras la preocupación estadounidense por la neutralidad moral del Estado exige una cautelosa justificación de aquellas políticas públicas que puedan llegar a vulnerarla, los europeos estamos acostumbrados a un mayor intervencionismo público. De otro modo, sería difícil de entender que la reforma sanitaria de Obama se haya visto rodeada de una acalorada controversia sobre la legitimidad del Estado para exigir al ciudadano que contrate un seguro médico.

Patologías de la racionalidad

Semejantes cautelas parecen exageradas si se habla de las calorías que contiene una magdalena. Y lo mismo se puede decir de otros nudges más o menos inofensivos, como evitar que el salero esté en la mesa de los restaurantes para prevenir su consumo excesivo o incluso prohibir la venta de vasos extragrandes de bebidas carbonatadas. Esta última medida fue aplicada por Michael Bloomberg cuando era alcalde de Nueva York, pero el exempresario se vio forzado a dar marcha atrás ante el aluvión de críticas recibidas, que incluían la acusación de que se comportaba como una niñera. Hay otros tipos de nudge, sin embargo. Por ejemplo, los “periodos de enfriamiento” que obligan a reevaluar una decisión aplazando a la fuerza su confirmación, en la activación de un letrero luminos de color rojo cuando se usa el claxon, las aplicaciones para smartphone que dificultan llamar a una exnovia, el envío de mensajes personalizados para incentivar el pago de multas o impuestos, el uso de las opciones por defecto en formularios públicos (para incentivar la donación del propio cadáver a la ciencia o de un órgano como donante). Y otros serán diseñados en el futuro, de manera personalizada, con ayuda de las herramientas digitales.

Un nudge es una herramienta para corregir el déficit de racionalidad que todos padecemos

En todos estos casos, el diseñador del nudge hace uso del conocimiento amasado por disciplinas como la psicología social, la neurociencia y la economía del consumo. Aprovecha los déficits de racionalidad para reconducir nuestra acción en una dirección determinada. Está comprobado, por ejemplo, que tendemos a dejar que las opciones por defecto decidan por nosotros; se trata de dejar marcada la opción preferida por quien diseña el formulario. Se sabe que padecemos aversión a la pérdida, somos sensibles a los efectos de cascada, nos cuesta establecer una relación directa entre nuestro yo contemporáneo y nuestro yo futuro, tomamos atajos cognitivos (o heurísticos) que nos permiten tomar decisiones rápidamente empleando una cantidad mínima de información. Estas patologías de la racionalidad, a las que habría que añadir la influencia de emociones y sensaciones, nos conducen frecuentemente al error. De ahí que Jonathan Rowson, investigador del Centro para el Cerebro Social de la Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce británica, extraiga una conclusión aparentemente razonable: “Si el conocimiento es poder, el conocimiento acerca de cómo modificar nuestro propio comportamiento debería ser especialmente empoderador”. El empleo de nudges es una de las posibles políticas que pueden desarrollar las instituciones públicas en respuesta a esos fallos de sistema: un sistema, en este caso, humano. A ese espíritu responde el número creciente de unidades públicas creadas para la investigación y el despliegue de nudges, como el Behavioural Insights Team británico o la Social and Behavioral Sciences Initiative estadounidense, a las que hay que sumar distintas iniciativas adoptadas en lugares como Singapur o Australia. No se trata de una hipótesis, pues, sino de una realidad en marcha.

El Principio del Daño

La política del nudge tiene un valedor en el constitucionalista y teórico social estadounidense Cass Sunstein, autor de un conjunto de obras que desde hace casi una década vienen defendiendo la legitimidad y utilidad de estos singulares impulsos institucionales. Sunstein plantea la necesidad de reformular el célebre Principio del Daño de John Stuart Mill, que reza que el sujeto es libre para todas aquellas conductas que solo le afecten a él mismo. Algo que popularmente suele resumirse diciendo que nuestros derechos terminan donde empiezan los del prójimo. Ahora bien, ¿qué sucede si nos hacemos daño a nosotros mismos sin percatarnos de ello? En ese caso, dice Sunstein, las intervenciones paternalistas están moralmente justificadas porque pueden aumentar el bienestar de las personas. So pena de resultar coercitivas, deben cumplir ciertas condiciones: influir sobre los medios (qué comemos o dejamos de comer) y no sobre los fines (la decisión de adelgazar o no); ser transparentes y fácilmente evitables, de forma que el individuo conserve su libertad de decidir; no producir un daño a terceros. Sobre el papel, se trata de un paternalismo liberal de carácter débil que preserva la neutralidad moral del Estado y respeta de manera suficiente la autonomía individual.

Sin embargo, tal como algunos críticos han puesto de manifiesto, el uso de estos instrumentos paternalistas plantea problemas que no pueden resolverse tan fácilmente. Pueden plantearse varias objeciones al empleo público de esta herramienta conductista, que son más graves cuanto más sutil sea esta: si bien la explicitación de las calorías de la magdalena o la ausencia del salero son técnicas relativamente pacíficas, que nuestro cuerpo sea donado a la ciencia si no decimos lo contrario o que un estímulo visual nos disuada de emplear el coche en favor del transporte público parecen algo más problemáticas.

Contra el paternalismo

Una primera objeción es epistémica: los ciudadanos conocen sus preferencias y contextos vitales mejor que cualquier funcionario público, de manera que también están en mejor posición para identificar sus propios fines y los medios para realizarlos. Desde este punto de vista, el nudge no mejora la decisión del agente irracional, porque al planificador público no le es posible conocer su “interés auténtico”. Para Sunstein, el planificador tiene que actuar como si identificara cuál sería la preferencia del individuo en condiciones ideales de información completa, total autocontrol y capacidad cognitiva plena. Es razonable preguntarse qué funcionario posee esa capacidad y quién supervisa sus conclusiones.

Las intervenciones paternalistas están moralmente justificadas si pueden aumentar el bienestar

En segundo lugar, el paternalismo liberal puede vulnerar nuestra autonomía. Nos impediría aprender de nuestros errores, a los que cabe atribuir cualidades formativas; también viola nuestra privacidad si el Estado ha de recabar datos personales para diseñarlo. Más aún, a diferencia de una persuasión racional respetuosa de nuestra autonomía de juicio, el nudge no deja de implicar un engaño que limita las opciones disponibles a nuestros ojos o da forma a nuestras decisiones. Si no, evidentemente, no sería un nudge. Desembocamos aquí en una suerte de aporía circular: se rechaza el nudge por violar la autonomía, pero habíamos empezado a hablar del paternalismo liberal porque la ciencia contemporánea sugiere que esa autonomía no existe o es muy relativa. De hecho, que los nudges puedan ser eficaces ya es suficiente prueba de ello. La respuesta de Sunstein es que los individuos valoran menos la autonomía que el bienestar, de modo que si la autonomía que nos lleva a comernos la magdalena hipercalórica compromete el bienestar que proporciona un peso saludable, aquella termina por convertirse en un enemigo de este. Las políticas del nudge pueden fundamentarse en otras filosofías; por ejemplo, un paternalismo autoritario o un colectivismo coercitivo. En ese caso, la objeción de la autonomía dejaría de ser relevante: el Estado es libre de empujarnos todo lo que quiera. Pero si hablamos de una democracia pluralista digna de tal nombre, respetuosa del ideal regulativo de la autonomía individual, el paternalismo liberal parece el fundamento más adecuado.

Otros críticos han planteado que los nudges imponen una “tasa psíquica” a todos los ciudadanos, en la medida en que nos vemos obligados a procesarlos para decidir si vamos en la dirección que nos señalan o no. Ahora bien, para que eso suceda no solo el nudge debe ser fácilmente evitable, sino que el ciudadano debe tener las capacidades cognitivas suficientes para detectarlo. Si un mensaje dice que el impago de una multa se ha considerado un despiste hasta ese momento, pero pasará a considerarse una omisión deliberada, el nudge es transparente; si se gana el derecho a participar en un sorteo municipal por recoger los excrementos de nuestro perro, no lo es tanto. Y no está claro que todos los ciudadanos posean esa capacidad de discernimiento o resistencia.

Ninguna de estas objeciones logra desaconsejar de manera tajante el empleo público de los nudges. Y la razón principal es que ya existe una arquitectura decisional que define el marco en el que tomamos nuestras decisiones. De hecho, siempre existe una; nunca decidimos en el vacío. En las sociedades contemporáneas, los individuos se ven constantemente sometidos a estímulos e influencias que tratan de dirigir su comportamiento en direcciones concretas: la publicidad comercial es el ejemplo más obvio, pero se pueden añadir la fuerza heteronormativa de las ficciones cinematográficas o televisivas y las tendencias miméticas que nos llevan a tomar de ejemplo a los demás. Si gracias a su perfecto diseño el nudge público lograse determinar por completo nuestro comportamiento, no sería aceptable; si es un factor de influencia más entre muchos y cumple ciertas garantías, resulta permisible como norma general. ¿Acaso no compite la etiqueta pública que indica el número de calorías de la magdalena con los estímulos corporativos que tratan de persuadirnos para que la consumamos? El individuo, en el que confluyen esos dos reclamos, habrá de decidir entre ambos. De ahí que Sunstein subraye que las objeciones al paternalismo no pueden ser generales, sino que han de depender de un cauteloso análisis caso por caso.

Aunque el paternalismo libertario se ve como una filosofía peligrosa que trata de vulnerar seriamente nuestra autonomía, no deja de ser una teoría social optimista que confía en instrumentos cuya eficacia está lejos de haberse demostrado de manera definitiva. Si queremos respetar el principio de autonomía y corregir algunas irracionalidades sistemáticamente observadas en los actores individuales, un uso moderado de los nudges parece justificado. Sobre todo, de los que poseen carácter informativo, neutralizan los atajos cognitivos perjudiciales que se activan en el cerebro, fuerzan a enfriar decisiones precipitadas o aplican la opción por defecto que menos nos perjudica. Sería preferible que fuéramos seres racionales que someten cualquier decisión a un proceso de deliberación interior que ponderase cautelosamente la moralidad de nuestras acciones. A la espera de esa profunda transformación, se agradece un empujoncito de vez en cuando.